Les enjeux cruciaux

du graphite

Parmi les matériaux critiques nécessaires aux technologies actuelles et futures de stockage d’énergie, le graphite est au cœur d’un marché opaque et unilatéral. Pour déverrouiller l’accès à ce composant, notamment essentiel à l’essor des technologies de mobilité électrique, le projet LULABAT de l’axe Batteries vise à offrir une meilleure compréhension de son marché, de sa chaîne de valeur, ainsi que des impacts environnementaux de son approvisionnement.

Par Mathieu Leguerinel, Aina Mas Fons et Frederic Lai (BRGM), membres de l’axe Batteries, et Alexandre Chagnes (Université de Lorraine), coordinateur de l’axe Batteries (projet LULABAT)

Les batteries lithium-ion, commercialisées pour la première fois à l’échelle industrielle en 1991 par Sony, présentent d’excellentes propriétés en matière de capacité d’accumulation d’énergie par unité de masse par rapport aux technologies précédentes et concurrentes, et la réduction de leurs coûts de fabrication a permis leur expansion à grande échelle, des petits appareils électroniques portables jusqu’aux véhicules électriques.

La grande majorité des batteries Li-ion sur le marché aujourd’hui sont constituées d’un électrolyte liquide à base de lithium, faisant l’interface entre une anode, le plus souvent en graphite, et une cathode. S’il existe plusieurs technologies de cathodes basées sur le choix de métaux, qui influent sur les performances de la batterie, les plus répandues sont les batteries de type NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) et de plus en plus LFP (Lithium-Fer-Phosphate). Or, le développement de ces nouvelles technologies à déjà, et aura, un impact sur la demande en métaux utilisés par ce secteur ainsi que sur les technologies de recyclage à mettre en place.

Tous les métaux des batteries NMC et LFP, hormis le fer pour le moment, sont considérés comme critiques par de nombreux États (France, Australie, États-Unis, Japon, Union européenne, etc.), c’est-à-dire qu’ils combinent les facteurs

« risques sur les approvisionnements » et « importance économique pour le pays ». La position particulière de l’UE, qui est relativement peu présente sur le secteur extractif (minier) et du raffinage, mais qui consomme de grandes quantités de métaux des batteries, doit s’accompagner d’une vigilance extrême concernant sa politique d’approvisionnement et l’analyse de ses vulnérabilités quant à l’accès à ces métaux. Ainsi, le projet LULABAT de l’axe Batteries du PEPR doit permettre, entre autres, d’améliorer la compréhension des enjeux autour de ces métaux, et en particulier du graphite.

Le rôle clé du graphite dans les batteries

S’il est communément admis que les batteries contiennent du nickel, du lithium, du cobalt ou encore du plomb, la présence du graphite est plus rarement mentionnée. Or, plusieurs types de piles et de batteries contiennent des quantités non négligeables de graphite naturel ou synthétique. C’est en particulier le cas batteries lithium-ion dont l’anode est composée en grande majorité de ce matériau, dans des quantités bien plus importantes que celles de lithium (de 10 à 20 fois suivant la cathode utilisée) : 5 g dans une batterie de smartphone, 90 g pour un ordinateur portable, une dizaine de kilogrammes en moyenne pour une voiture hybride et plus de 50 kg dans un véhicule tout électrique. Le marché de la mobilité électrique est donc celui pour lequel les projections de croissance de la demande mondiale en graphite, passant d’environ 1/3 des usages du graphite en 2024 à 2/3 en 2040.

précurseur de l’anode des batteries lithium-ion (source : BRGM, 2024).

Une production de graphite diversifiée…

Le graphite peut être divisé en trois grandes classes : naturel, traité et synthétique.

Le graphite naturel résulte du métamorphisme (haute température et haute pression) de composés carbonés organiques (charbons, bitumes) contenus dans les roches, généralement présent sous la forme de paillettes, amorphe et en veine. Si la Chine est non seulement le plus gros consommateur de graphite, c’est aussi de loin le premier producteur et exportateur mondial de graphite naturel avec de nombreuses mines situées principalement dans le nord du territoire. Le service géologique étatsunien, l’USGS, estime la production chinoise à 1,27 Mt en 2024, soit 79 % de la production mondiale. Les producteurs miniers suivants sont Madagascar (89 000 t), le Mozambique (75 000 t) et le Brésil (68 000 t). La production mondiale, chahutée en 2020 par la pandémie puis en 2022 par la guerre en Ukraine, devrait afficher une hausse de quasiment 5 % en 2024 avec l’ouverture de mines au Brésil et en Tanzanie.

Le graphite synthétique est, quant à lui, issu du traitement à haute température d’un précurseur carboné amorphe (charbon, pétrole, etc.). A l’issue de sa transformation via un procédé long et complexe, le graphique synthétique se présente sous forme d’électrodes, de poudre ou en granulés. La production mondiale est de plus de 2,8 Mt en 2024, et largement dominée par la Chine (75 % du marché mondial), loin devant le Japon et les États-Unis.

par carbométallurgie.

© Cyril FRESILLON / Mecaware / CNRS Images

Enfin, les graphites traités sont obtenus par modification physique du graphite naturel et peuvent se présenter la forme de graphite expansé, de graphène, colloïdale, etc., et sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels.

Une chaîne de valeur dominée par la Chine

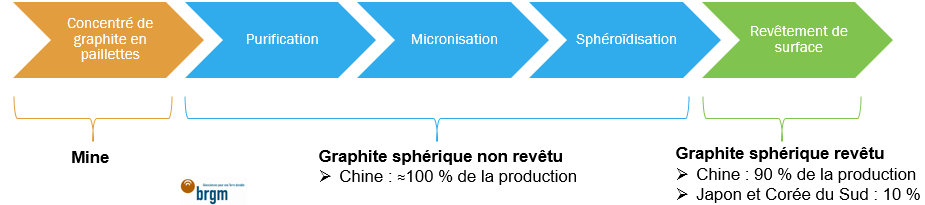

En plus de la production de graphite naturel et synthétique, la Chine maitrise l’ensemble de la chaine de valeur de cette substance. Pour être utilisé sous la forme d’anode dans les batteries, le graphite va devoir sphéroïdisé pour obtenir une plus grande surface de contact au sein de cette anode et donc accroître la conductivité et le rendement. Ce graphite sphérique, d’abord non revêtu, est produit à plus de 97 % en Chine, dans la province du Shandong et est principalement utilisé dans le pays par les fabricants d’anodes de batteries Li-ion. La production de graphite sphérique revêtu d’une couche de carbone dur (autrement dit « matériau actif » de l’anode) est réalisée à hauteur de 90 % en Chine, en raison d’une maîtrise technique, d’une main d’œuvre moins onéreuse et de restrictions environnementales qui restent encore assez souples. Si les autres producteurs historiques se situent majoritairement au Japon et en Corée du Sud, plusieurs compagnies ont pour projet de fabriquer du graphite sphérique revêtu, favorisant une diversité des acteurs et géographique, comme Novonix ou Syrah aux Etats-Unis ou encore NMG au Canada.

Un marché opaque

Si les informations sur le graphite naturel sont difficiles d’accès, celles sur le graphite synthétique sont encore plus rares. Pourtant, le graphite est considéré comme une substance critique pour de nombreuses institutions. Le marché du graphite est ainsi cloisonné et opaque, si bien que les données chiffrées concernant l’offre, la demande, ainsi que les échanges commerciaux, mais aussi la situation en Chine, restent très approximatives et variables en fonction des sources, en particulier dans le secteur confidentiel du graphite synthétique. A titre d’exemple, la part utilisée par le secteur des batteries entre le graphite naturel et synthétique est difficile à affirmer avec précision, de même que la consommation mondiale qui se situerait entre 3,5 et 4 Mt. Ce manque d’informations concerne également les aspects environnementaux, dont les enjeux restent aujourd’hui relativement méconnus, malgré que le graphite apparaisse comme un élément clé pour permettre l’essor de la mobilité électrique.

Objectifs LULABAT

La Chine continue toujours de dominer la production de graphite naturel et synthétique et reste de loin le premier consommateur mondial mais une diversification s’établit petit à petit au niveau de l’offre minière et métallurgique. Plusieurs projets voient le jour, notamment en Afrique (Madagascar, Mozambique, Namibie ou Tanzanie), en Australie mais aussi en Europe, bien soutenus par la demande croissante pour la fabrication de graphite sphérique à destination des batteries Li-ion et la prise de conscience du caractère critique et stratégique de cette substance.

Dans ce cadre et sur cette partie liée au graphite, le projet de phase I de l’axe Batteries, « LULABAT » a pour objectif d’offrir une meilleure compréhension du marché et de la chaine de valeur du graphite, dans un horizon temporel actuel et futur afin de pouvoir mieux en appréhender les enjeux d’approvisionnement. Au-delà du graphite primaire, le projet vise également à offrir une meilleure vision des projets actuels autour du recyclage du graphite issu des batteries Li-ion, clé pour réduire la dépendance aux imports chinois. Enfin, les travaux de LULABAT intègrent une dimension environnementale, visant à fournir des éclairages sur les impacts environnementaux des différentes chaînes d’approvisionnement du graphite actuellement établies (graphite naturel et synthétique) ou en développement (graphite recyclé).

Plus d'actualités