Tri des déchets :

l’étape fondamentale du recyclage

Le tri est la première étape du cycle de vie des déchets, qui permet de leur donner une seconde vie. Il est donc indispensable d’étudier comment améliorer cette étape ou comment la mettre en place d’une manière efficace pour assurer la viabilité des chaines de valeurs en aval. Dans le cadre du PEPR Recyclage, l’étape de tri est étudiée sur ses différentes facettes, du comportement déterminant des citoyens, aux technologies les plus avancées.

Par Mathieu Durand (ESO Le Mans), membre de l’axe Déchets ménagers

Le tri des déchets est l’acte de base permettant ensuite leur recyclage, puisque, bien isolés les uns des autres, presque tous les matériaux peuvent être recyclables. La principale limite à leur recyclabilité réside donc en apparence dans leur bon tri à la source. Sauf que ce geste est en réalité contraint d’une part par la composition des objets (imbrications fines de nombreux matériaux), d’autre part par le modèle économico-organisationnel de la filière destinée à les collecter. Au-delà de la compréhension des ressorts sociaux, culturels ou pratiques du geste du trieur (ménage ou entreprise), il est donc important de travailler à la fois sur l’écoconception des objets afin de permettre leur tri et leur démantèlement, ainsi que sur l’organisation de la collecte, largement structurée par les filières REP (Responsabilité Élargie du Producteur) selon bientôt 23 catégories d’objets (emballages, déchets d’équipements électriques et électroniques, ameublement, bâtiment, jouets, etc.).

Bien isolés les uns des autres,

presque tous les matériaux peuvent être recyclables

Au sein du PEPR Recyclage, les équipes de recherche du s’intéressent à l’ensemble de ces dimensions. Le laboratoire REGARDS (Université de Reims) cherche par exemple à comprendre l’histoire de la massification de l’usage des emballages jetables entre les années 1970 et 1990, constituant aujourd’hui 59% des plastiques envoyés vers le recyclage, aboutissant à la structuration d’une filière de collecte et de recyclage, allant jusqu’à aujourd’hui accepter tous les emballages plastiques ménagers (extension des consignes de tri) malgré la non recyclabilité de la plupart d’entre eux. Le geste de tri est ici largement contraint par l’organisation des filières et le choix de faire porter les investissements financiers sur le recyclage (à travers la REP) et non sur la réduction de ces emballages (qui devrait pourtant légalement être la priorité).

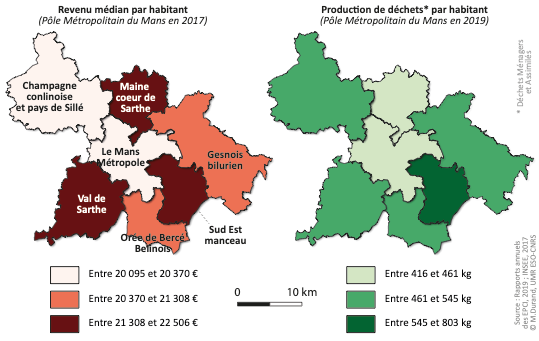

Le PEPR permet également d’avoir un regard spatialisé sur la production de déchets, montrant que si les quartiers d’habitat collectif contenant de nombreux logements sociaux ont une pratique de tri légèrement inférieure à la moyenne (ils produisent souvent en proportion plus d’OMR – Ordures ménagères résiduelles), ces territoires produisent en réalité moins de déchets (DMA – Déchets Ménagers et Assimilés) que les communes pavillonnaires péri-urbaines plus aisées. La réduction des déchets étant légalement prioritaire à leur recyclage, ces quartiers populaires peuvent être qualifiés de plus vertueux. Ce constat est, comme le montre le laboratoire ESO-CNRS (Université du Mans), à la fois lié aux modes de vies (forte production de déchets dans le périurbain aisé car présence de jardins, d’activité de bricolage, accès à une voiture pour de nombreux voyages en déchetterie, etc.) et aux représentations (préservation de la planète dans les quartiers aisés vs économie de la débrouille et du réemploi dans les logements populaires).

Il ne s’agit là que de quelques-unes des illustrations de la façon dont le PEPR cherche à faire avancer la connaissance sur le tri des déchets. Le tri des déchets constitue donc un enjeu de recherche important, pour les sciences et techniques (développer de nouveaux procédés de de tri ou éco-concevoir les objets en amont pour permettre leur tri ultérieur), ainsi que pour les sciences humaines et sociales (analyse des mécanismes organisationnels et financiers permettant une pratique facilitée du tri ou compréhension contextualisée du rapport philosophique aux déchets). Ce qui est qualifié de « mauvaises pratiques » est ainsi généralement le résultat de facteurs systémiques qu’il est important d’analyser (l’objectif de la rudologie).

Plongée au coeur des centres de tri

Par Adrien Stolidi (CEA), membre de l’axe Déchets ménagers

Les recycleurs utilisent diverses technologies pour trier les déchets ménagers . Par exemple, il y a des approches de tri qui se basent sur le gabarit des déchets. Le tri granulométrique classe les matériaux selon leur taille à l’aide de tamis. Le tri par flottation permet quant à lui de séparer les matériaux en fonction de leur masse volumique en utilisant des liquides pour faire flotter ou couler les déchets selon leur densité.

Il est aussi possible d’exploiter des caractéristiques physiques des déchets. Le tri magnétique est efficace pour extraire les métaux ferromagnétiques des autres déchets. On retrouve également des méthodes de tri électrostatique, particulièrement utiles pour séparer les matériaux non conducteurs des conducteurs. Enfin, des méthodes de tri optique utilisent des capteurs pour identifier et séparer les différents types de plastiques et de verres.

Ces techniques, combinées à un tri manuel, optimisent le recyclage en garantissant une séparation précise des matériaux, facilitant ainsi leur réutilisation et réduisant l’impact environnemental. Cependant, on observe une augmentation préoccupante des indésirables dans les flux de déchets ménagers, notamment des piles boutons, petites batteries ou bouteilles de protoxyde d’azote. Ces éléments, souvent jetés par négligence ou méconnaissance, posent des défis majeurs pour les centres de traitement des déchets. Pour le cas des piles et petites batteries, en France, plus de 1,5 milliard sont mises sur le marché chaque année, mais seulement 50,8 % sont collectées pour recyclage, laissant une grande quantité se retrouver dans les déchets ménagers. Les piles boutons, contenant des métaux lourds toxiques comme le mercure et le cadmium, posent un risque environnemental majeur en polluant l’air, le sol et l’eau. De plus, les piles au lithium présentent un risque élevé d’incendie lorsqu’elles sont endommagées, causant des dangers dans les centres de traitement des déchets et des difficultés vis-à-vis des assureurs. Les études montrent que les risques d’incendie liés aux batteries à lithium sont sous-estimés, nécessitant des mesures urgentes pour améliorer la sécurité .

Une des solutions est l’identification et le tri des piles et batteries, vues comme indésirables dans le flux. Un des axes de travail du PEPR porté par le CEA, vise à développer des méthodes utilisant l’apprentissage profond et l’imagerie spectrale par rayons X multivues pour détecter et identifier ces indésirables. En effet, la prise d’images selon plusieurs points de vue permet d’améliorer l’apparence d’un objet, amenant un gain de détection. Couplée à l’utilisation de l’information spectrale des rayons X, permettant une identification et séparation des matériaux plus fine, et des approches d’intelligence artificielle pour gagner en sensibilité et efficacité dans le tri, ces solutions en développement vont vers une meilleure gestion des déchets et une réduction des risques associés à ces indésirables dans les flux de déchets ménagers.

État des lieux et enjeux du tri papier-carton

Par Josue Madama Malende, Fernando Cezar (Mines St-Etienne), membres de l’axe Papiers-cartons

Dans un contexte où les territoires engagent leur transition vers une économie circulaire, la production de papier-carton est fortement influencée par l’évolution des habitudes des consommateurs, la réglementation et les procédures administratives. En effet, dans une société de plus en plus numérisée, la dématérialisation et la montée du e-commerce ont fortement impacté les modes de consommation des papier-carton.

Alors que la production de papier à usage graphique a baissé de 66% entre 2010 et 2020, celle du papier-carton pour l’emballage a, quant à elle, augmenté de 42 % sur la même période. Par ailleurs, l’apparition de nouvelles règlementations sur les plastiques à usage unique a fait progresser la production de cartons composite, difficiles à valorise. Dans ce contexte, le tri devient alors un élément essentiel à mi-chemin entre la consommation et la valorisation des papier-carton. En effet, si le flux papier-carton fait partie des flux les mieux recyclés actuellement (95% pour les cartons d’emballage et 70% pour les papiers à usage graphique), il fait néanmoins face à des défis considérables au moment de l’opération de tri.

Avec la REP (Responsabilité Élargie du Producteur) sur les emballages ménagers et l’extension des consignes de tri, il est plus facile pour les ménages de trier à la source les emballages. La collecte sélective de ces déchets, envoyés en centre de tri, permet d’extraire les papier-carton, mais la qualité de ce flux est souvent moindre car souillé par le mélange avec d’autres flux, comme souligne un membre de COPACEL, l’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses : « Dans nos usines, le carton reçu contient 3 à 8 % d’impuretés […] Nous payons donc pour du poids inutile, consommons plus d’énergie et d’eau pour l’enlever, puis devons encore financer son élimination en décharge ou par incinération avec les taxes associées. »

Les metteurs sur le marché sont quant à eux soumis à des contraintes règlementaires, notamment celle sur les cinq flux (papier-carton, verre, bois, plastique, métal), les obligeant à séparer ces flux et limiter les contaminations. Certains metteurs sur le marché installent directement des presses à balles sur leurs sites, afin d’assurer eux-mêmes la massification et la mise en balle des déchets avant leur envoi vers les centres de recyclage. Par ailleurs, les prestataires privés qui collectent le papier-carton, encouragent de plus en plus les entreprises à trier davantage et former leurs employés aux gestes de tri : « Nous accompagnons nos clients dans la mise en place du tri des cinq flux en leur fournissant des attestations de tri à la source et des explications réglementaires, mais certains ne comprennent pas et préfèrent rester chez la concurrence », affirme un responsable de SECAF, une entreprise familiale spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets. Si des erreurs de tri sont identifiées lors de la collecte, un déclassement de la benne collectée est effectué, entraînant des coûts supplémentaires pour le producteur. Par contre, si ces erreurs ne sont pas identifiées lors de la collecte, les coûts de sur-tri et de traitement des indésirables reposent entièrement sur le repreneur. Ce dernier observe alors un manque à gagner, sinon une perte.

Pour d’autres, comme c’est le cas chez certains acteurs de la grande distribution, le principe de la logistique inverse est mis en place : les camions servant à la livraison de marchandise, récupèrent les balles de papier-carton sur les sites pour les ramener vers les entrepôts logistiques, optimisant ainsi les collectes en limitant les coûts et les transports à vide après livraison de marchandises.

Enfin, la filière papier-carton reste une filière en pleine expansion avec des perspectives prometteuses. La substitution des emballages en plastique par des emballages en carton mais aussi la REP sur les Emballages Industriels et Commerciaux, sont autant d’opportunités de mieux capter les flux de papiers et de cartons en vue de leur recyclage. Tout cela passe par un meilleur tri à la source et donc une meilleure sensibilisation des acteurs économiques et des ménages.

Plus d'actualités